由来と歴史

- 地主神社トップページ

- 由来と歴史

- 地主物語

- 縁のおはなし 縁を詠む

地主神社は建造物・

境内整備工事のため、閉⾨しています。

(工期未定・開門時期未定)

縁のおはなし

縁を詠む

京都の地の神として昔から崇められ、多くの歌にも詠まれた地主神社。

古の歌とともに宮司がその思いを伝えます。

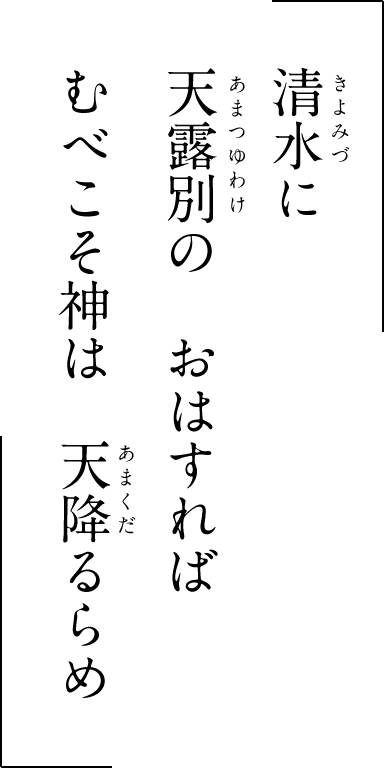

平安時代に詠まれた歌

平安時代、京の地主の神として奉られてきた地主神社は、平安時代「神が降臨する地」として「梁塵秘抄(りょうじんひしょう)」という歌謡集に登場します。

いらっしゃるので、どうりで神が天降りなさることだ

解説しますと、清水山にいらっしゃる地主神社の神さまは、「天露別(=天上の露払い=先導する神様)」でいらっしゃったことから、天上におられる多くの神様も、地主神社の神さまに導かれてこの地に降りてこられるのだろう、という意味です。

これは、平安時代の昔から、地主神社が地の守護神として、先導神として特別視されていたことを表しています。

庶民 の文化を愛した天皇~後白河天皇~

梁塵秘抄は、庶民の声がそのまま詠まれているいわゆる“生の声”を集めた歌謡集でした。これは今様(歌)と呼ばれ、当時貴族や公家の間で流行していた趣に重点を置いた和歌とは両極端にあったものです。和歌が建前なら今様は本音の歌と言えましょう。

そんな中、この庶民の歌謡を好んだ天皇が後白河天皇です。天皇という立場でありながら、庶民の文化を好み愛した後白河天皇は、歌謡を通して庶民の声を聞くことで庶民の本音を知ろうとしていたのでしょうか。今様はやがて貴族社会にも広まり、当時ほど庶民芸能が貴族や公家たちの間に浸透した時代はなかったのではないかともいわれています。貴族と庶民の縁を繋ぐ役割を果たしていたのは、このような本音の歌だったのかもしれません。

謡曲にも登場する才女 熊野(ゆや)

(地主神社境内)

平安時代の平家全盛の頃のことです。平清盛の息子・宗盛が遠江(静岡)の守であった時、非常にお気に入りであった熊野(ゆや)という娘を、都に連れ住まわせました。老母を置いたまま都での暮らしも長くなってきた熊野(ゆや)ですが、母の病を知り気がかりで仕方ありませんでした。

そんなある日、母の使いの朝顔が一通の手紙を携えて、容態の悪いことを知らせに来ました。母の手紙を読んだ熊野(ゆや)は、宗盛のもとにかけつけ、すぐにお暇をくださるようお願いするのですが、聞き入れられません。宗盛は、「この春の見事な桜を一緒に楽しめば、気持も安らぐはず」と、早速花見車をしたてて、清水へ出かけることになりました。

道中、春の都の景色に熊野(ゆや)も一瞬は感動するのですが、心で思うのは母のことばかり。やがて車は清水に着くと、間もなく酒の宴が始まりました。

あたり一面に咲き匂う美しい地主桜の中に身を置いている幸せを感じながらも、余命いくばくもない母に会うことができない悲しさに浸っていますと、

「熊野(ゆや)よ、このすばらしい花の宴に、ひとさし舞って花をそえなさい」

宗盛から舞いを勧められ熊野(ゆや)が「中の舞」を舞い始めますと、急にはげしい村雨(むらさめ)が降ってきました。舞いを中断した熊野(ゆや)は、宗盛に、

「花がいっせいに散りましたが、どのようにご覧になりますか?ほんに情け知らずの村雨ですこと…」

と言いつつ、散る花を扇で受け、その場に座りました。

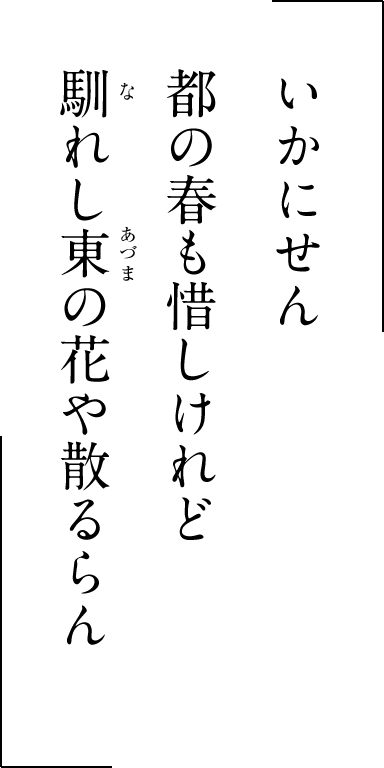

そして、熊野(ゆや)は、一首したためて宗盛に差し出します。

こうしているうちにも、慣れ親しんだ東の花が

散るのではないでしょうか。

熊野(ゆや)の心の奥を詠む歌の風流に、宗盛の心も動かされ、お暇をとることをお許しになりました。あの村雨は、母子の縁を大切にする、地主権現(じしゅごんげん)のはからいだったのでしょう。

今も縁結び祈願さくら祭りでは、謡曲「田村」「熊野」に謡われた名桜「地主桜」の美しさを賛え、恋の開花を祈願する春の祭典、謡曲「田村」「熊野(ゆや)」奉納などが行われています。

熊野(ゆや)

遠江の国池田(静岡県磐田市池田町)出身の娘。池田は天龍川の渡し船が出る地であったことから多くの宿が点在し、それらの宿の長者の娘だといわれており、このエピソードからも、舞や歌に長けた才女であったことがうかがえる。宿主の名前をとって『熊野(ゆや)』と呼ばれたが、本当の名前は知られていない。のちに上の歌は『熊野(ゆや)』と呼ばれ、今に伝わっている。

村雨(むらさめ)

花が一斉に散るほどの激しいにわか雨のこと。

天気などを含めた厳しい条件の上で慎重に決められる花見の宴の席で、このような激しい雨が降ることは極めて珍しいことである。おそらく母子の絆を思われた神の「おかげ」が、村雨となって現れたのであろう。

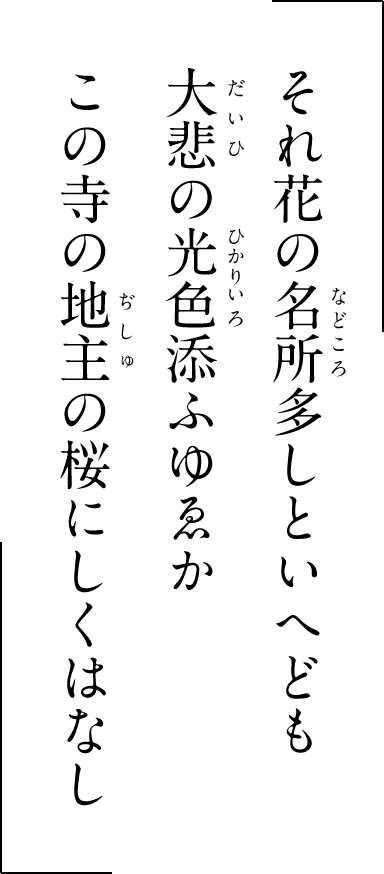

謡曲『田村』 世阿弥 作

謡曲『田村』の舞台は、京都・音羽山の清水ですが、こちらは他にも『熊野(ゆや)』『盛久(もりひさ)』の舞台としても知られています。また嵯峨天皇の皇子である源 融(みなもとのとおる)の話である『融(とおる)』の曲中、六条河原の院から音羽山、つまり地主権現の方に向かっての景色を謡っており、この地の風景が昔から素晴らしいものであったことがうかがえます。このように、嵯峨天皇が地主神社に行幸(詳しくは御車返しの桜へ)された後も、皇子である源融が謡われるなど、天皇家代々に受け継がれている地主権現への厚い信仰は、歌やエピソードに多く見られます。こういった文献は地主神社の歴史を紐とく重要な遺産でもあるのです。

春うららかな三月、東国の僧は都見物に京に登り、花盛りの音羽山へと詣でました。ふと見れば、ひとりの少年が雪のように散り敷く桜を掃き清めています。

なぜか興味をひかれた僧は、地主の桜の花守かと少年に問いかけました。すると少年は「花の頃にはいつもこうして木陰を浄めていますから、そうなのでしょうか」と意味ありげに答えました。さらにこの地の来歴を尋ねると、ここは坂上田村麻呂にゆかりの地であるのだと言いました。やがて日も暮れはじめ、花の都の春の空のもと、値千金(あたいせんきん)と言われる春の宵から月が登るまで、そのあたりの名所の物語などをして二人は美しい景色に酔いしれました。

少年の様子が常人と思われないので、僧は「其名いかなる人やらん」と尋ねました。少年は「帰る方をみていればわかります」というと月影射す田村堂の中へと消えていきました。僧は、そのまま月の下、桜の影で夜もすがら経を読んでいました。すると、その声にひかれるように、征夷大将軍・坂上田村麻呂の霊が現れ、戦の物語をして「勝利を得て武勲をたてることができたのも全て清水の観音の霊験によるものだ」と讃えたのでした。

観音の慈悲の光に映える桜の色は

一段と美しく照り映える。

この地の地主の桜に勝るものはない。

源 融(みなもとのとおる)

嵯峨天皇の皇子。大変な美男子であったことから、平安時代中期、紫式部によって書かれた長編小説『源氏物語』の主人公「光源氏」のモデルとされている人物。大納言などを歴任し、従一位左大臣を務めた。

値千金(あたいせんきん)

千金に値するほど高い価値があること。

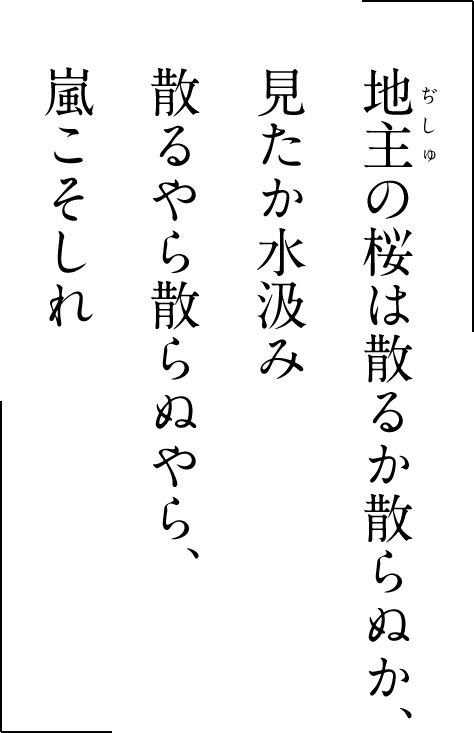

閑吟集

閑吟集は 室町後期の歌謡集で、全1巻で編者は未詳ですが連歌師の宗長(1448~1532)が編集したという説もあります。 永正15年(1518)に成立し、小歌(こうた:民間の卑俗な歌で、娯楽的なもの)や猿楽など当時の歌謡311首を収めています。

内容は恋愛を中心として当時の民衆の生活や感情を表現したものが多く、江戸歌謡の基礎ともなりました。 その閑吟集の中でも、地主桜がたびたび登場しています。

美しく咲きほこる地主桜は古人たちの中でも、ロマンチックで恋愛の舞台にぴったりだったのかもしれません。

まだ散ってないのか。どうなんだい水汲みさん」

女「散ってるいるやら散っていないやら、

私が知るもんですか。

音羽から吹く嵐にでも聞いてみなよ」

地主神社の桜が散ったか散っていないかを男が水汲みの女に聞き、女が応える問答仕立ての歌です。たんに地主桜の花の散り具合を聞いたのではなく、花にたとえて女に主がいるのかいないのかを尋ねたとも見られています。

古の人々はとても恥ずかしがり屋で、ストレートに告白することができなかったのでしょう。自分の気持ちを伝えるために、言いたいことを花やものに例えて歌を詠んだりしてコミュニケーションをとっていました。

“京の春の代名詞”とも呼べるほど、春に咲きほころぶ美しい桜がひときわ知られていた地主桜は、男性が初めての女性に話しかける際にもすんなりと受け入れられる話題だったのでしょう。

この歌は狂言の「お茶の水(別名『水汲』)で歌われるほか、女歌舞伎踊歌「謎の踊」などでも歌われ、近代まで広く流行しました。